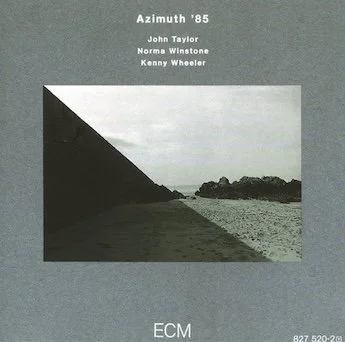

Azimuth ‘85

★ ☆ ☆ ☆ ☆

Lorsqu’Azimuth publie Azimuth ’85, près de huit ans après son premier album, le trio semble atteindre une forme de maturité singulière : celle d’un groupe qui a trouvé son langage, épuré toutes les scories, et ne garde plus que l’essentiel. Loin d’un simple prolongement des premiers opus, cet album marque une étape où l’on ressent une plus grande densité émotionnelle, une manière plus assurée d’explorer l’espace sans jamais le saturer. Le son Azimuth est intact — voix sans paroles, piano harmonique aux résonances débussystes, trompette voilée — mais quelque chose a changé : le trio sonne plus resserré, presque plus grave, comme s’il avançait dans une lumière plus adulte.

Ce qui frappe d’emblée dans Azimuth ’85, c’est la qualité de l’écoute mutuelle. On sent une maîtrise totale de la dynamique interne : Norma Winstone ne se contente pas de flotter au-dessus des textures, elle s’y enracine, modulant son timbre avec une liberté nuancée qui oscille entre souffle, incantation et plainte délicate. Sa voix n’a jamais été un simple “instrument supplémentaire”, mais ici, elle prend une dimension presque narrative, bien qu’aucun mot ne soit prononcé. Tout passe par l’inflexion, la micro-courbe, une manière de creuser l’espace intérieur du son.

John Taylor, lui, atteint ici un sommet de délicatesse. Son piano n’est ni accompagnateur ni soliste : il est la respiration même du disque. Ses progressions harmoniques, plus diaphanes que dans The Touchstone, sont mûries, équilibrées, presque cérémonielles. Il y a dans son jeu une précision qui n’exclut jamais l’imprévu, une élégance qui refuse la grandiloquence. Quand il introduit les synthétiseurs, c’est avec une retenue exemplaire : quelques nappes, un halo, une ombre légère. Il ne remplit pas : il suggère. Et c’est précisément cette économie de moyens qui donne à l’album sa profondeur.

Kenny Wheeler, enfin, déploie son lyrisme avec une pudeur inégalée. On retrouve ce phrasé hanté, cette manière unique d’aller chercher la note non pas dans la virtuosité mais dans une forme d’interrogation mélodique, presque existentielle. Sur Azimuth ’85, Wheeler semble jouer moins “vers l’extérieur” que dans un dialogue intime avec la voix de Winstone et les harmonies de Taylor. Ses interventions sont brèves, mais chacune crée une bascule émotionnelle. Il y a du bleu dans sa trompette, du gris argenté, parfois une pointe d’inquiétude. Une poésie retenue, mais bouleversante.

Ce quatrième album peut être entendu comme un carrefour esthétique : il conserve l’épure radicale du trio tout en portant l’empreinte du début des années 1980, période où ECM affine son identité sonore — productions plus nettes, réverbérations architecturales, clarté presque “minérale” du mix. Azimuth y gagne en lisibilité sans perdre ce qui fait sa singularité : un rapport au silence qui n’appartient qu’à eux, une fluidité du temps qui n’est ni celui du jazz traditionnel ni celui de la musique contemporaine. Le trio invente encore une fois un espace mental, un climat, un paysage intérieur.

Azimuth ’85 est aussi un disque de crépuscule. On y entend un groupe qui regarde en arrière autant qu’il avance. Les lignes sont plus lentes, les contours plus doux, mais la profondeur émotionnelle est plus grande. L’album touche par son absence de démonstration : tout est tenu, retenu, presque chuchoté. Cette économie de gestes donne au disque une intensité paradoxale — un feu intérieur qui ne brûle jamais fort, mais qui ne s’éteint jamais.

On peut considérer Azimuth ’85 comme l’un des sommets du trio, peut-être même leur disque le plus accessible. Sa beauté tient à cette manière d’être simple sans jamais être naïf, direct sans être évident. C’est un album de maturité, où la forme se confond avec la respiration, où chaque note semble posée avec la conscience exacte de sa nécessité. Un disque qui, trente ans plus tard, n’a rien perdu de son mystère ni de sa puissance silencieuse.

Favorites

February Daze