Komitas Vardapet

Komitas – Le chant d’une âme arménienne

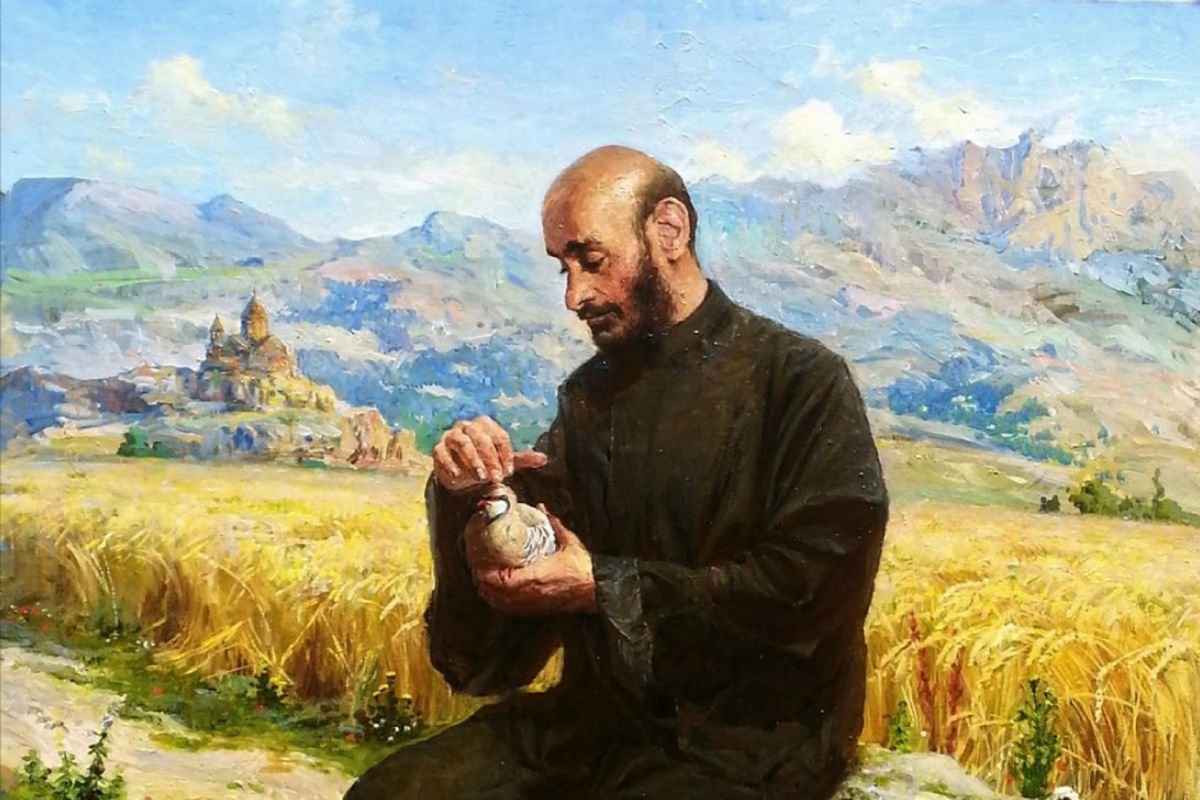

Il existe dans la musique de Komitas quelque chose d’irréductiblement pur : un timbre qui semble venir d’avant la douleur, avant même la notion de patrie. Chez lui, le chant ne cherche ni l’effet ni la virtuosité. Il cherche le cœur battant d’un peuple, sa mémoire vibrante, son souffle millénaire. Komitas, moine et ethnomusicologue, prêtre et compositeur, a bâti à lui seul le socle d’une identité sonore — celle d’une Arménie éternelle, suspendue entre la liturgie et la plaine, entre la prière et le labeur des hommes.

Né en 1869 dans l’Empire ottoman, orphelin très jeune, il entre au séminaire d’Etchmiadzin où il découvre la puissance du chant sacré. Devenu prêtre sous le nom de Komitas Vardapet, il conjugue la rigueur de la foi à une sensibilité musicale exceptionnelle. Mais son véritable génie réside ailleurs : dans l’attention patiente qu’il porte aux voix anonymes, aux berceuses, aux complaintes, aux mélodies des champs et des villages. Dès la fin du XIXᵉ siècle, il parcourt les campagnes arméniennes, transcrivant à la main des milliers de chants populaires, les notant, les classant, les purifiant de tout exotisme. Ce travail d’archiviste du sensible le place au même rang que Bartók ou Kodály : il est l’un de ces rares musiciens qui ont su entendre la dignité du peuple dans ses formes les plus fragiles.

Dans ses harmonisations, Komitas conserve la nudité des lignes mélodiques : une seule voix, parfois deux, se répondent, se frôlent, s’élèvent vers la lumière. La polyphonie occidentale ne vient jamais étouffer la monodie originelle. Ce qui frappe, c’est l’équilibre entre l’humilité et l’exactitude : il ne s’agit pas d’arranger le folklore, mais de lui redonner sa vérité, comme on dépoussière une icône pour en faire surgir l’éclat. Écouter Krunk (« La Grue »), c’est entendre la nostalgie d’un exil sans fin, le battement d’ailes d’un peuple en marche. Dans Antuni (« L’homme sans foyer »), la mélodie devient presque prière — elle tourne, s’effiloche, se perd dans un silence plein de sens. Garun a (« C’est le printemps ») semble, lui, venir d’un autre versant du monde : celui où la nature respire encore, où la terre parle. Son écriture sacrée, notamment les Chants liturgiques, porte la même clarté : aucune emphase, une pureté quasi modale, un dépouillement qui rejoint la mystique de l’icône. C’est une spiritualité sans pathos, née de la sobriété et de la lumière.

Mais l’histoire, tragique, a brisé cette voix. En 1915, Komitas est arrêté lors du génocide arménien. Il survit, mais l’horreur le plonge dans un silence dont il ne reviendra jamais. Interné à Paris, il meurt en 1935, loin des collines de son enfance. Pourtant, son silence même a résonné : il est devenu le symbole d’une mémoire collective blessée, la conscience musicale d’un peuple déraciné. Aujourd’hui encore, Komitas demeure une source de référence pour les compositeurs arméniens contemporains — de Tigran Mansurian à Tigran Hamasyan — qui retrouvent en lui la certitude que la musique peut porter la mémoire mieux que les mots. Sa musique n’appartient ni à un siècle ni à un style : elle se tient au seuil du sacré, là où la voix humaine retrouve sa fonction première — dire l’invisible.